L’immagine, con la crudezza di quando nulla è imposto o teatralizzato, è terrificante. Migliaia di siriani camminano frettolosamente per chilometri in salita (gli ingorghi impediscono loro di avvicinarsi) per raggiungere al più presto Saidnaya, la prigione militare soprannominata “il mattatoio umano” dove il regime di Bashar al-Assad ha ucciso migliaia di persone. Solo questo lunedì, dopo la caduta del regime, i parenti sono potuti arrivare in massa alla ricerca disperata di notizie dei loro cari, aggrappati alla voce che ci siano ancora migliaia di prigionieri nelle celle sotterranee.

Donne con gli occhi pieni di lacrime, famiglie con cartelle con i nomi e i numeri di carta dei propri cari di cui non si sente più parlare da anni e una domanda disperata di chi sale a chi ripercorre il suo cammino: “Sono stati ritrovati?” Una sorta di corteo verso l’orrore di una prigione dove gli uomini scavano con quello che c’è – anche con una spranga di ferro – alla ricerca di un presunto ingresso segreto al sottosuolo, e mostrano una cella nella quale mettono (vivi o morti, conti ) i detenuti e le corde per torturarli che i carcerieri abbandonarono frettolosamente.

Seduta sul pavimento polveroso, un’anziana grida ai combattenti ribelli, che domenica hanno aperto le porte del carcere per liberare i detenuti e oggi arrivano con i kalashnikov in spalla: “Avanti, avvicinatevi! Affinché? Sei arrivato con anni di ritardo!”

In una delle cucine ci sono cartelle di prigionieri sparse accanto a una specie di forno. I membri della famiglia cercano i nomi dei loro cari. L’impressione è che i soldati di stanza nel carcere siano fuggiti in fretta dalla fulminea avanzata dei ribelli (che hanno rovesciato di sorpresa il regime in appena una settimana e mezza) e non abbiano avuto il tempo di bruciarli tutti. Erano tanti perché tante persone sono passate di qui: l’Osservatorio siriano per i diritti umani assicura che sono 30mila i morti tra torture, maltrattamenti ed esecuzioni nel primo decennio di guerra (2001-2011) terminato questa domenica. Nel 2017, Amnesty International ha stimato che tra le 5.000 e le 13.000 persone siano state giustiziate extragiudizialmente nei primi quattro anni.

Le cellule sono piccole e malsane. In alcuni si possono vedere segni secchi di feci sul pavimento, e sul muro le famose strisce a segnare il tempo trascorso. I detenuti hanno lasciato frasi registrate come “Punizione, 60 giorni”, “Non c’è mai pietà per la nostra situazione”, “Piacevole nonostante la tristezza” o, semplicemente, “Arrivederci”. È giorno e fa già molto freddo. In un taccuino con il nome di un prigioniero rimangono solo pagine bianche. Il resto è stato strappato via.

Il rumore delle famiglie che cercano i propri cari si mescola al rumore dei colpi a terra. Alcuni uomini lo fanno, rompendo il terreno o scavando alla ricerca di un presunto ingresso segreto la cui esistenza potrebbe essere un mito e al quale molti ancora si aggrappano per non considerare dispersi i propri cari.

Paura, paura, paura…

Suleiman Hayari ha, dice, “informazioni di prima mano” che tre dei suoi nipoti – Firas, Alaa e Rafaat – erano in prigione. “Non sappiamo nulla, nemmeno se sono vivi. Ci hanno detto che sarebbero stati sottoterra, ma non li abbiamo trovati. Siamo qui per la speranza, per la speranza” ripete. La sua storia è simile ad altre: un arresto a “un posto di blocco militare dell’esercito di Bashar al-Assad”, dice, sottolineando con disprezzo il nome del leader recentemente deposto. Qual è stata la causa dell’arresto? “Hanno detto che aveva delle armi in macchina, ma non era vero. Hanno arrestato per niente. Per non essere stato con lui [El Asad]. Paura, paura, paura… questo era il regime, questo era quello che avevamo”.

Mariam Al Awiya prega affinché suo fratello Ahmed, imprigionato da nove anni, sia nelle famose celle sotterranee. “Devono portare il proprietario [el desaparecido regente de la prisión] chi conosce le chiavi [del supuesto acceso a celdas subterráneas]. Forse sta morendo senza cibo”, sottolinea prima di aggiungere: “Le stesse persone che lo hanno messo qui lo chiamavano terrorista. “Riesci a crederci?”

Le celle sotterranee sono diventate una sorta di Atlantide di cui tutti auspicano l’esistenza, ma nessuno conferma. Alcuni parlano di tre piani interrati; altri fino a dieci, che è urgente raggiungere perché – senza cibo (si vede, marcio, in cucina) né acqua – ogni ora di ritardo può significare la differenza tra la vita e la morte. Domenica ha cominciato a circolare la voce che ci fossero migliaia di prigionieri sotto terra, controllati da un circuito interno, ma che la mancanza di elettricità (è tutto al buio) l’ha spenta e solo le guardie (che sono scappate) conoscono i codici per accesso.

Una folla si raduna ad ogni apertura che conduce alla metropolitana. Chi torna avverte chi arriva che alla fine non troverà nulla, ma di solito continuano a scendere: hanno bisogno di vederlo con i propri occhi. Nelle conversazioni frenetiche tra loro si sentono spesso due frasi: “C’è qualcosa?” “Sono stati trovati?”

Aman Al Usbuh grida inconsolabile: “Non ci sono telecamere! “Non esistono!” Racconta che uno dei suoi fratelli è stato arrestato a un posto di blocco militare nel 2011, l’anno in cui iniziò la rivolta duramente repressa da Assad che degenerò in guerra civile, e di aver saputo, da un espresso a Saidnaya, di coincidere con lui fino al 2018. Non sa nulla di quello che è successo a suo fratello da quell’anno a questo lunedì (un altro giorno in cui si è recato nella speranza di ritrovarlo). “Dov’erano le organizzazioni internazionali quando tutto questo accadeva? Perché dobbiamo scavare adesso per cercare mio fratello? Abbiamo fede in Dio solo fino all’ultimo momento, perché crediamo in Lui e tutto è nelle Sue mani”.

In una delle celle, un uomo di mezza età, Waled Khalid Al Shamali, sull’orlo delle lacrime, mostra un video dei ribelli che liberano i detenuti. Si vedono uomini scheletrici o con lo sguardo perso tra le grida di gioia dei combattenti. Waled interrompe il video e sottolinea: “Guarda, questo è mio fratello!”

—Allora è vivo e libero…

—Ma non sappiamo dove. È scomparso. Veniamo qui da domenica per vedere se riusciamo a trovarlo. Puoi aiutarci? Scrivi il suo nome, per favore.

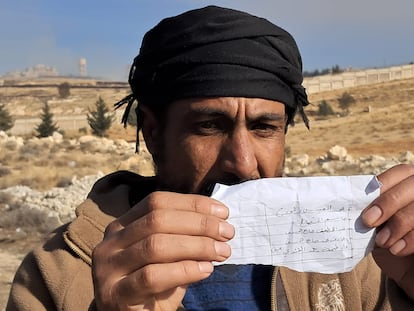

Oggi, da noi, il distintivo della stampa – che normalmente genera dubbi – attrae coloro che cercano risposte, chiedono aiuto al mondo o semplicemente hanno bisogno di sfogare la propria frustrazione. Fermano il giornalista per strada nella speranza che fornisca loro le informazioni di cui hanno bisogno. “Sto cercando mio fratello, è questo. Sai se c’è?” dice uno, mostrando un nome su un pezzo di carta. “È vero quello che dicono delle telecamere dei cellulari?”, chiede un altro mentre la moglie scoppia in lacrime.

Con la rabbia di chi si sente dimenticato dal mondo per troppo tempo, Hayari chiede che venga inviato un messaggio “alle Nazioni Unite e ai Paesi arabi” affinché “intervengano il più rapidamente possibile” per la ricerca dei prigionieri nel sottosuolo. “Non può aspettare”, dice, indicando la prigione, circondata dal fumo di alcuni incendi nei suoi dintorni.

La situazione diventa così caotica e il luogo così pieno che i ribelli armati, esercitando un’unica autorità che cerca di mettere ordine – sia nel traffico impossibile sulla strada da Damasco che nell’accesso al carcere -, scelgono di impedire ulteriori ingressi ed evacuare il cortile per evitare una valanga. Gli agenti di polizia inaspettati finiscono per sparare in aria con i fucili affinché la gente rispetti l’ordine. “C’è mio figlio, in uno scantinato!” grida un vecchio a un combattente che fatica ad entrare. “Lasciami passare, ti prego!”